Le 17 janvier 1923, alors que la France vient d’occuper la Ruhr depuis une semaine, Le Canard enchaîné publie en page 3 un article intitulé « Les inépuisables richesses de la Ruhr se répandent déjà sur la France entière ». La tonalité est immédiatement donnée par le sous-titre : « Le mark-or, le charbon, le vouvray et le mazout vont couler à flots ». Dans cette parodie de reportage économique, le Canard moque la propagande triomphaliste qui accompagne l’occupation ordonnée par Raymond Poincaré le 11 janvier.

L’objectif officiel de cette opération militaire était de forcer l’Allemagne à respecter les livraisons de charbon et les paiements de réparations imposés par le traité de Versailles. Dans les faits, la manœuvre déclenche un chaos économique et diplomatique, tandis que la presse nationaliste chante les louanges du “génie français”. C’est précisément cette rhétorique de la victoire que Le Canard s’applique à démonter, en feignant d’y adhérer avec enthousiasme.

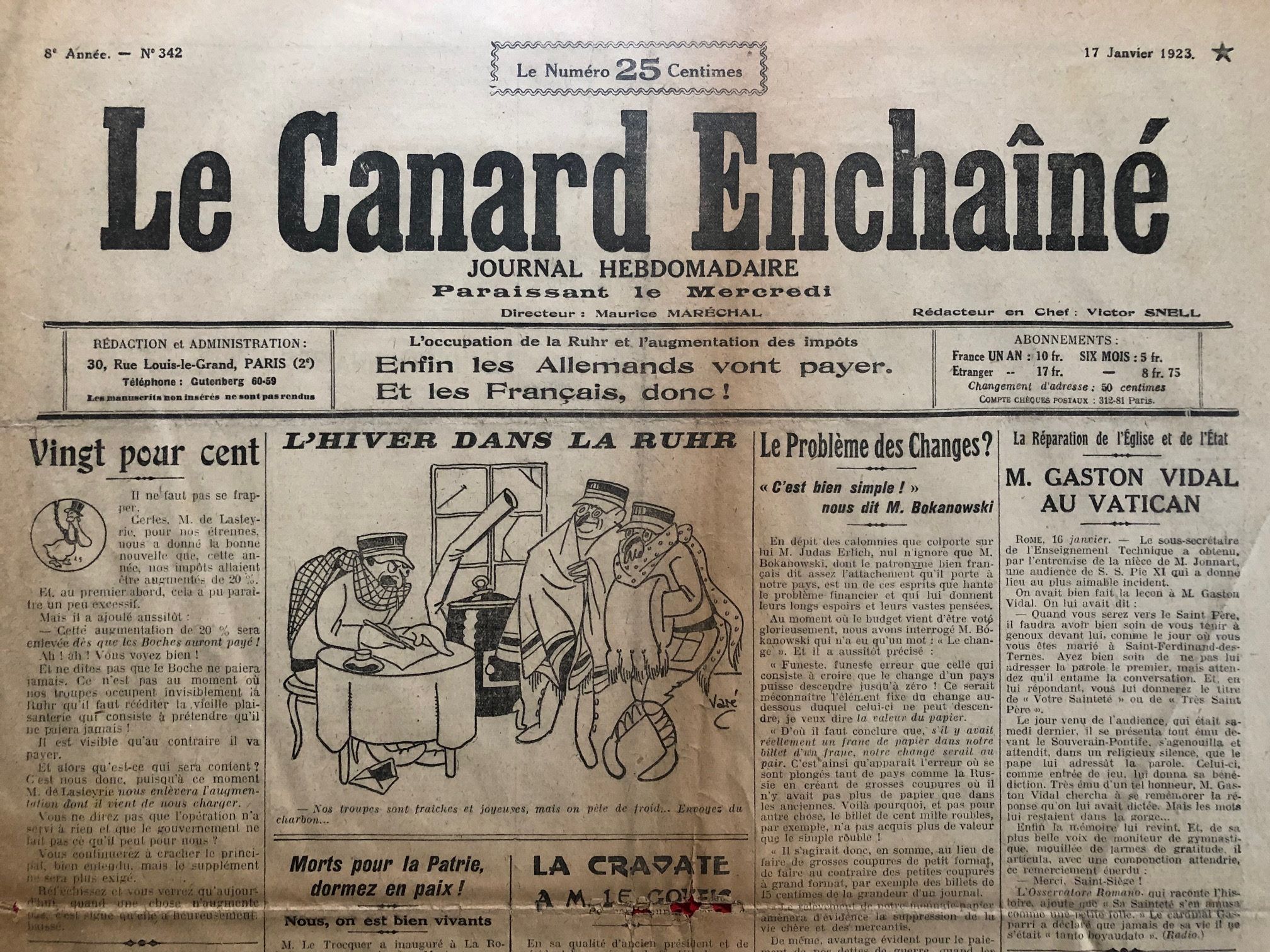

Dès les premières lignes, l'auteur emprunte le ton d’un communiqué officiel : “Non ! nous ne ferons pas chorus avec les feuilles stipendiées… mais le mot est lâché : triomphe !” Tout l’article repose sur cette ironie à double détente : sous couvert d’exalter les succès français, le journaliste décrit une scène grotesque de rapine et de logistique surréaliste. Les “premiers convois de charbon et autres marks-or” sont accueillis à la gare de l’Est par une foule extasiée — dessinée par Henri Guilac dans une procession absurde où les wagons regorgent de tonneaux, jambons et chaises.

La satire prend pour cible l’illusion d’une “revanche économique” censée réparer les blessures de 1914-1918. L'auteur tourne en ridicule cette avidité patriotique : “Les Boches payent ! trop !” écrit-il, soulignant que même les Français les plus crédules finiraient par s’étrangler de tant d’abondance. Il imagine une France noyée sous le charbon, le mazout et le mark papier, où les caisses d’usine débordent “jusqu’aux trottoirs”. Dans une veine quasi ubuesque, la satire mêle l’ivresse du gain à la bêtise triomphante : la victoire devient une comédie de bazar.

La caricature graphique de Guilac accentue cette dérision : un convoi hétéroclite de soldats se presse dans une cohue joyeusement anarchique. Les bagages débordent, les généraux posent en héros, les vaches allemandes côtoient des futs de bière. Tout y respire la satire antimilitariste et anticoloniale : l’occupation se transforme en foire nationale, les “richesses ennemies” en bric-à-brac de camelote.

Sous l’humour, l'auteur adresse aussi une critique politique à peine voilée : le cynisme technocratique de Poincaré, qui justifie une intervention militaire au nom de la solvabilité nationale. Dans ce “butin” de la Ruhr, Le Canard dénonce le prolongement de la guerre par d’autres moyens, où la grandeur républicaine se confond avec la cupidité d’État. L’occupation, loin d’être un succès, est ici dépeinte comme une mascarade de comptables et de fonctionnaires “fiers de leurs bordereaux”.

La “conclusion” du Canard est une pirouette cinglante : “En somme, la situation est excellente. Elle est même magnifique.” Le retournement est total : l’excès de louange devient le masque du désastre. Derrière le ton faussement apaisé, Le Canard enchaîné signale à ses lecteurs que la France s’avance, une fois encore, vers une impasse historique, faite d’arrogance et d’aveuglement.

L’article du 17 janvier 1923 illustre à merveille ce moment où Le Canard devient le miroir déformant — mais terriblement lucide — d’une France post-victoire incapable de rire d’elle-même sans y voir son propre naufrage.