N° 420 du Canard Enchaîné – 16 Juillet 1924

N° 420 du Canard Enchaîné – 16 Juillet 1924

79,00 €

En stock

Restons entre Français, par A. des Enganes

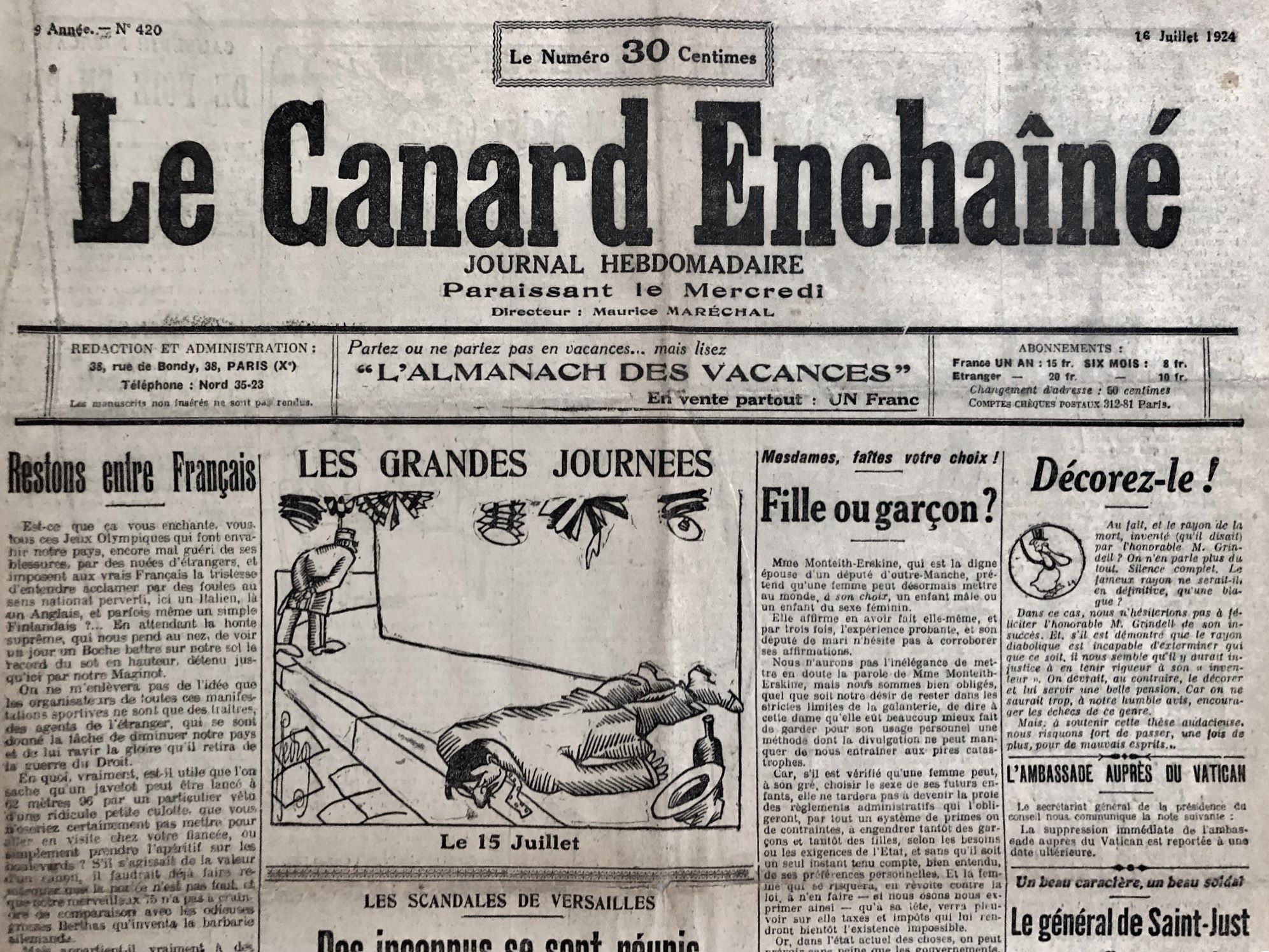

Les scandales de Versailles : Des inconnus se sont réunis le 13 juin dans le château historique – M. Jules Delahaye nous conte ses souvenirs de guerre – L’exécution de M. Malvy – Mlle Mistinguett rentre en France – Le général Saint Just nous confie ses projets, par Whip – Les livres : le Bal du Comte d’Orgel, de Raymond Radiguet. Les grandes journées, dessin de Pedro.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

16 juillet 1924 : entre chauvinisme et cocasserie, le Canard se moque de la France satisfaite d’elle-même

Un double tir de plume : A. des Enganes ridiculise le nationalisme cocardier, pendant que Mistinguett incarne la France du spectacle

L’édition du Canard enchaîné du 16 juillet 1924 offre un miroir saisissant de la France des Années folles : à la une, un billet rageur signé A. des Enganes (Restons entre Français) feint de s’indigner contre les Jeux olympiques de Paris ; en page 3, un article consacré au retour de Mistinguett d’Amérique tourne en dérision la presse mondaine et le culte des vedettes. Sous des registres différents, ces deux textes dialoguent : ils exposent les deux visages d’une même époque — un patriotisme ombrageux d’un côté, une frivolité triomphante de l’autre — et, dans les deux cas, un Canard qui s’en amuse tout en les désossant.

En une, A. des Enganes — pseudonyme ironique où l’on entend “à des gains”, autrement dit “au profit du Canard” — s’attaque avec un humour féroce à la fièvre nationaliste que suscitent les Jeux olympiques de Paris, ouverts depuis le 5 juillet 1924 au stade de Colombes. Sous couvert de patriotisme outrancier, l’auteur imite le ton d’un éditorialiste chauvin : il s’offusque que des “nuées d’étrangers” envahissent la France “encore mal guérie de ses blessures”, que des Anglais ou des Finlandais puissent battre des records “sur notre sol”, et qu’on puisse oser “mettre en parallèle les fils de la vieille Gaule” et “ces peuples plus ou moins connus”. La caricature est limpide : c’est celle du Petit Parisien ou de la presse de droite, où l’orgueil national se confond avec la xénophobie.

La charge est d’autant plus fine qu’elle ne dit jamais ouvertement sa moquerie : Enganes adopte la rhétorique du nationaliste pour mieux en révéler l’absurdité. Les “traîtres agents de l’étranger” qui auraient “pour mission de diminuer notre pays” incarnent la paranoïa d’un patriotisme devenu ridicule. À travers ces outrances, Le Canard sape la solennité du discours officiel et ridiculise la peur du déclassement français face au monde moderne. En 1924, cette ironie vise aussi les milieux conservateurs ulcérés par la victoire du Cartel des gauches : après la défaite de la droite, il ne leur restait plus que le drapeau pour consoler leur amertume.

En page 3, le ton change mais la cible reste la même : l’autosatisfaction nationale. L’article intitulé « Mlle Mistinguett rentre en France », illustré par un dessin cocasse de H. Guilac, est une fausse chronique mondaine tournée à la bouffonnerie. L’héroïne, “toute sa valeur intrinsèque” intacte, rentre d’Amérique auréolée de succès, accueillie à la gare du Nord par des journalistes “accomplissant leur devoir”. L’auteur s’amuse du culte de la célébrité et de la langue journalistique : il décrit ses jambes “au nombre de deux, ce qui est un minimum honorable” et ses dents “au moins quarante, bien en ordre”, avant de saluer son “adresse” à remplacer “le nombre par la qualité”. C’est du pur Canard : derrière la drôlerie du portrait, se cache une satire de la presse qui, au lieu d’enquêter sur les scandales de l’époque, se passionne pour les mollets d’une chanteuse.

Ces deux articles forment un diptyque parfait : d’un côté, une France qui se drape dans son orgueil, de l’autre, une France qui se regarde danser. La première se croit grande parce qu’elle se souvient de Verdun ; la seconde, parce qu’elle a Mistinguett et le music-hall. Dans les deux cas, Le Canard enchaîné pratique la même chirurgie : il incise, sans haine, mais avec une ironie chirurgicale.

L’ensemble brosse un portrait mordant de la société française de 1924 : orgueilleuse, légère, et souvent grotesque — persuadée de rayonner alors qu’elle s’enivre de ses propres clichés. Entre le chauvin de “Restons entre Français” et la Mistinguett perchée sur ses malles, il n’y a qu’un pas : celui d’une nation qui confond encore le prestige avec la posture.