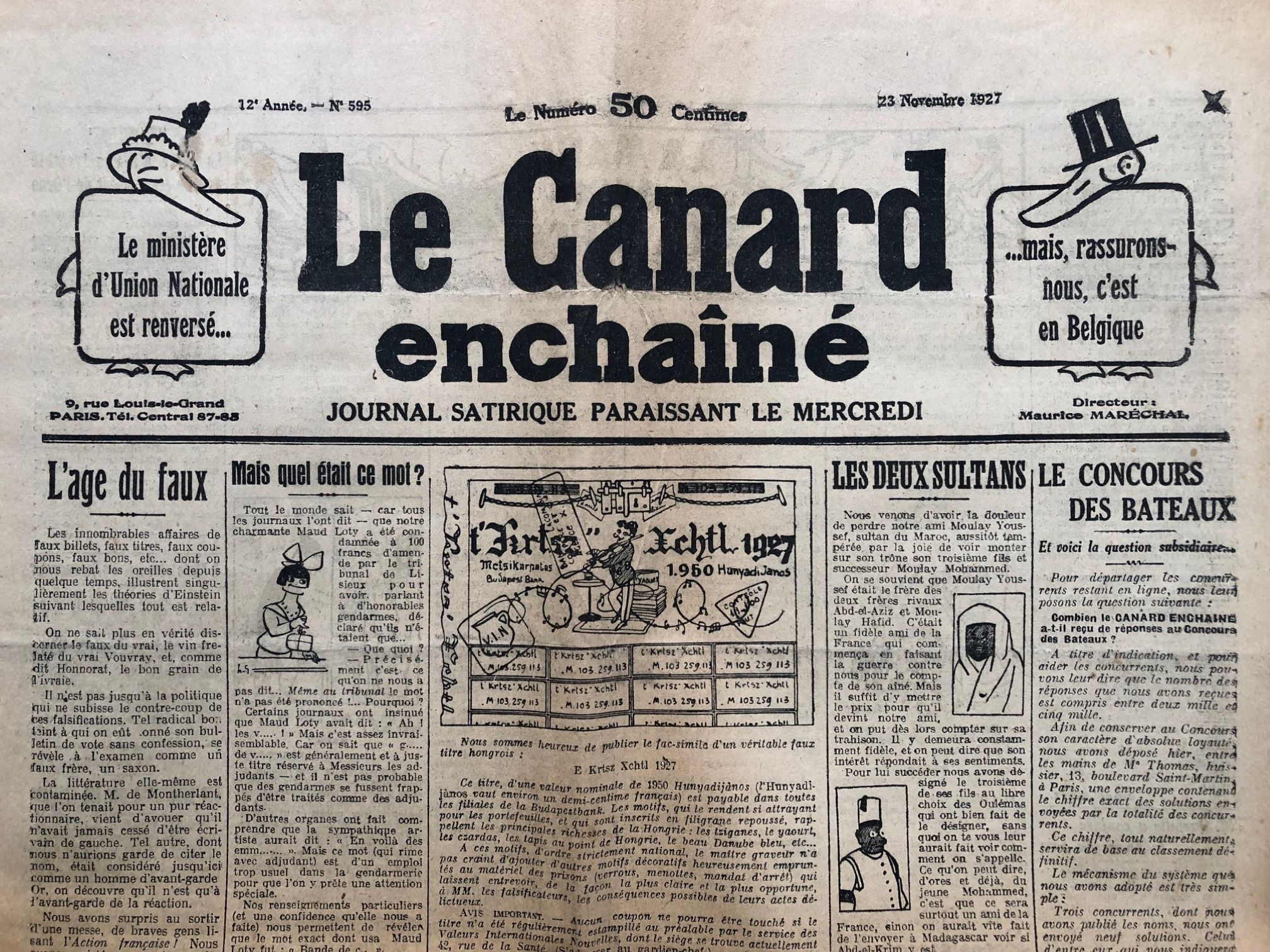

N° 595 du Canard Enchaîné – 23 Novembre 1927

N° 595 du Canard Enchaîné – 23 Novembre 1927

79,00 €

En stock

23 novembre 1927 : “L’âge du faux” ou la satire à l’état pur

Faux billets, faux titres, faux bons… et même faux avant-gardistes ! En 1927, le jeune Ernest Raynaud — futur R. Tréno — signe à la une du Canard enchaîné son premier grand billet. Sous sa plume, la France devient un théâtre d’illusions où tout sonne creux, du portefeuille au Parlement. Avec un humour ciselé et une morale discrète, Raynaud impose un style : celui de la vérité sous forme de rire.

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

🪶 Commentaire – “L’âge du faux” d’Ernest Raynaud (Le Canard enchaîné, 23 novembre 1927)

Avec “L’âge du faux”, publié à la une du Canard enchaîné du 23 novembre 1927, Ernest Raynaud signe son premier grand texte de tête — un billet ironique, précis, et déjà parfaitement en phase avec le ton de la maison. Sous couvert d’humour, il dresse un portrait sans concession d’une époque minée par le mensonge et la contrefaçon, où le “faux” devient le moteur même de la vie publique.

Le jeune Raynaud, encore correcteur au journal, s’y révèle déjà chroniqueur d’une rare acuité. Il observe avec un œil de moraliste goguenard les “innombrables affaires de faux billets, faux titres, faux bons, faux coupons” qui secouent la France de 1927 — une année marquée par les scandales financiers et par l’instabilité du franc. La satire se nourrit de ce contexte économique délétère, mais s’élargit vite : tout devient “relatif”, écrit-il, en clin d’œil à Einstein. La théorie de la relativité appliquée à la morale : c’est l’idée géniale du billet.

Sous la plaisanterie, Raynaud décrit un monde où plus rien n’est authentique — ni les valeurs, ni les visages, ni même les sourires. Les politiciens radicaux sont “faux frères”, les écrivains “faux avant-gardistes”, les ministres “faux républicains”. Même la religion et la littérature deviennent suspectes : on surprend “de braves gens lisant l’Action française” à la sortie d’une messe, et Montherlant, supposé novateur, se révèle “à l’avant-garde de la réaction”.

Le trait est mordant, mais sans cruauté : Raynaud ne dénonce pas tant les faussaires que la société complice de ses illusions. Sa satire vise la banalisation du mensonge, ce “faux social” qui s’étend du portefeuille à la conscience. Tout est faussé, jusqu’à la musique : “Flûte pour la voix de fausset de Mme Huguette, flûte pour les faux-filets de notre boucher !” La mécanique du comique repose sur la répétition et la gradation, mais c’est la conclusion qui révèle la profondeur du texte : “La machine sociale ne doit pas être faussée parce que les faussaires fabriquent des faux billets…”. Ce n’est plus seulement une plaisanterie : c’est un diagnostic moral.

Le futur R. Tréno, qui prendra en 1946 la rédaction en chef du Canard, affirme déjà ici sa marque de fabrique : le goût du mot juste, l’ironie tempérée, et cette clarté d’écriture qui transforme la satire en pédagogie civique. Loin de la colère de Pierre Scize ou de l’indignation de Bénard, Raynaud impose un ton d’équilibriste — celui de l’observateur lucide, capable de rire du désastre tout en le rendant intelligible.

En 1927, Le Canard entre ainsi dans un nouvel âge : celui où la satire devient moins pamphlet que miroir. Et ce miroir, Raynaud le tend au lecteur avec une grimace complice : “On ne sait plus sur quel pied danser.”