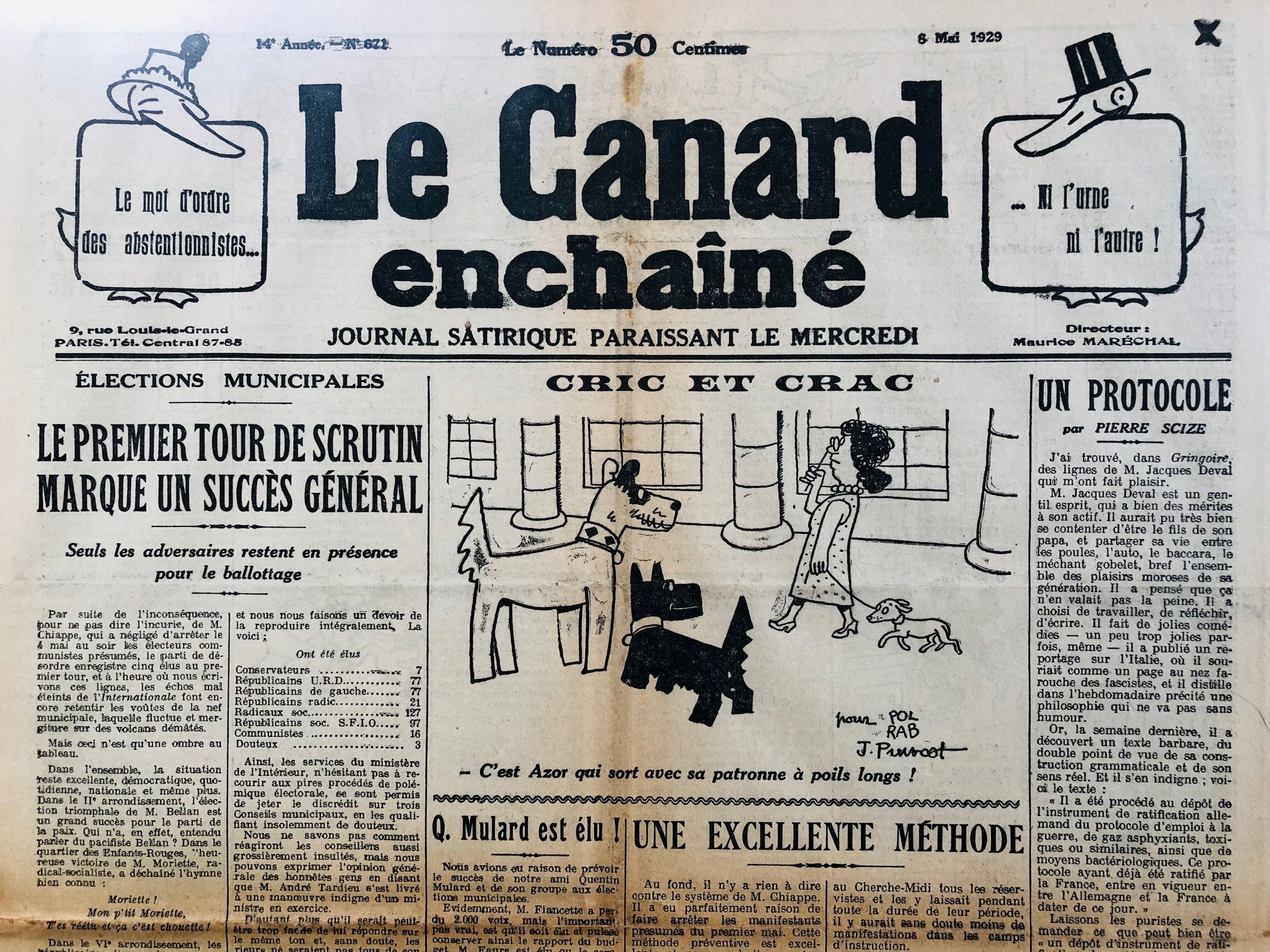

L’article de Jules Rivet, paru à la une du Canard enchaîné du 8 mai 1929, relève du meilleur de la tradition satirique du journal : un reportage politique tourné en comédie musicale, où la rhétorique de la victoire universelle devient la cible de la plume.

Tout le monde a gagné, surtout les battus

Le titre donne le ton : « Le premier tour de scrutin marque un succès général ». Dans cette France parlementaire où chaque parti se prétend vainqueur, Rivet ironise sur le réflexe collectif d’auto-congratulation. Les “conservateurs” comme les “radicaux-socialistes”, les “républicains” comme les “socialistes”, tous se déclarent satisfaits. Seuls “les adversaires restent en présence pour le ballottage”, formule qui résume à elle seule le comique de situation : le ridicule consensuel d’une démocratie où le triomphe devient une obligation morale.

Sous couvert d’un ton faussement objectif, Rivet déroule un inventaire réjouissant des résultats par arrondissement : Bellan “pacifiste” élu dans le IIᵉ, Moriette acclamé dans le quartier des Enfants-Rouges, Godin accusé de “poêle dans la main”, Dufrêne “qui a levé haut et ferme, non seulement la jambe, mais encore le drapeau du parti radical”… Autant de portraits grotesques qui transforment le dépouillement électoral en revue de music-hall républicaine.

Chaque victoire s’accompagne de son refrain populaire, comme le “Moriette, mon p’tit Moriette !”, parodie de chanson à boire qui moque la démagogie des campagnes municipales et la ferveur de bistrot qui l’accompagne.

Le rire électoral

Le contexte est celui des élections municipales des 5 et 12 mai 1929, dernier scrutin avant la grande crise. Le pays vit sous le gouvernement Poincaré, bientôt remplacé par Briand, et le climat politique est dominé par les alliances mouvantes entre radicaux, modérés et socialistes. Le Canard enchaîné, fidèle à son indépendance, ne prend parti pour personne : il fait voter le rire.

En 1929, le journal n’a pas encore l’aura d’institution qu’il aura plus tard, mais il occupe déjà une place unique : celle d’un témoin moqueur des rites démocratiques. Rivet, journaliste issu de la génération de l’après-guerre, manie la caricature verbale comme un crayon.

Une satire de la langue politique

Rivet ne se contente pas d’épingler les candidats : il s’en prend à la langue électorale elle-même, faite de clichés, de déclarations enflées et de patriotisme tiède. Son style repose sur la répétition ironique :

“La situation reste excellente, démocratique, quotidienne, nationale et même mondiale.”

La redondance devient gag : tout est “excellent”, tout est “triomphal”, jusqu’à ce que la vacuité du discours saute aux yeux.

De même, le journaliste pastiche le ton administratif du ministère de l’Intérieur, qui classe les élus en “douteux” ou en “communistes présumés”, termes bureaucratiques ridicules dans leur prétention à la neutralité.

Doumergue, Président modèle

En contrepoint, Rivet insère une scène burlesque : le vote du Président de la République Gaston Doumergue, décrit comme un cérémonial d’opérette. Entouré de ses adjoints, accompagné d’une fanfare et de photographes, Doumergue incarne cette République cérémonieuse et creuse que Le Canard s’amuse à croquer :

“Il rendit hommage au civisme et promit de ne jamais manquer.”

Cette liturgie civique, captée par le dessin de Guilac, parachève le ton de comédie électorale qui traverse tout l’article.

Le bulletin de la satire

Sous son apparente légèreté, Rivet livre un portrait lucide du système politique français à la veille de la crise de 1929 : un régime bavard, routinier, où la satire apparaît comme le dernier espace de vérité. Le Canard en fait son bulletin de vote : ni pour la gauche, ni pour la droite, mais pour l’humour — ce “douteux” parti qui, lui, ne connaît jamais le ballottage.