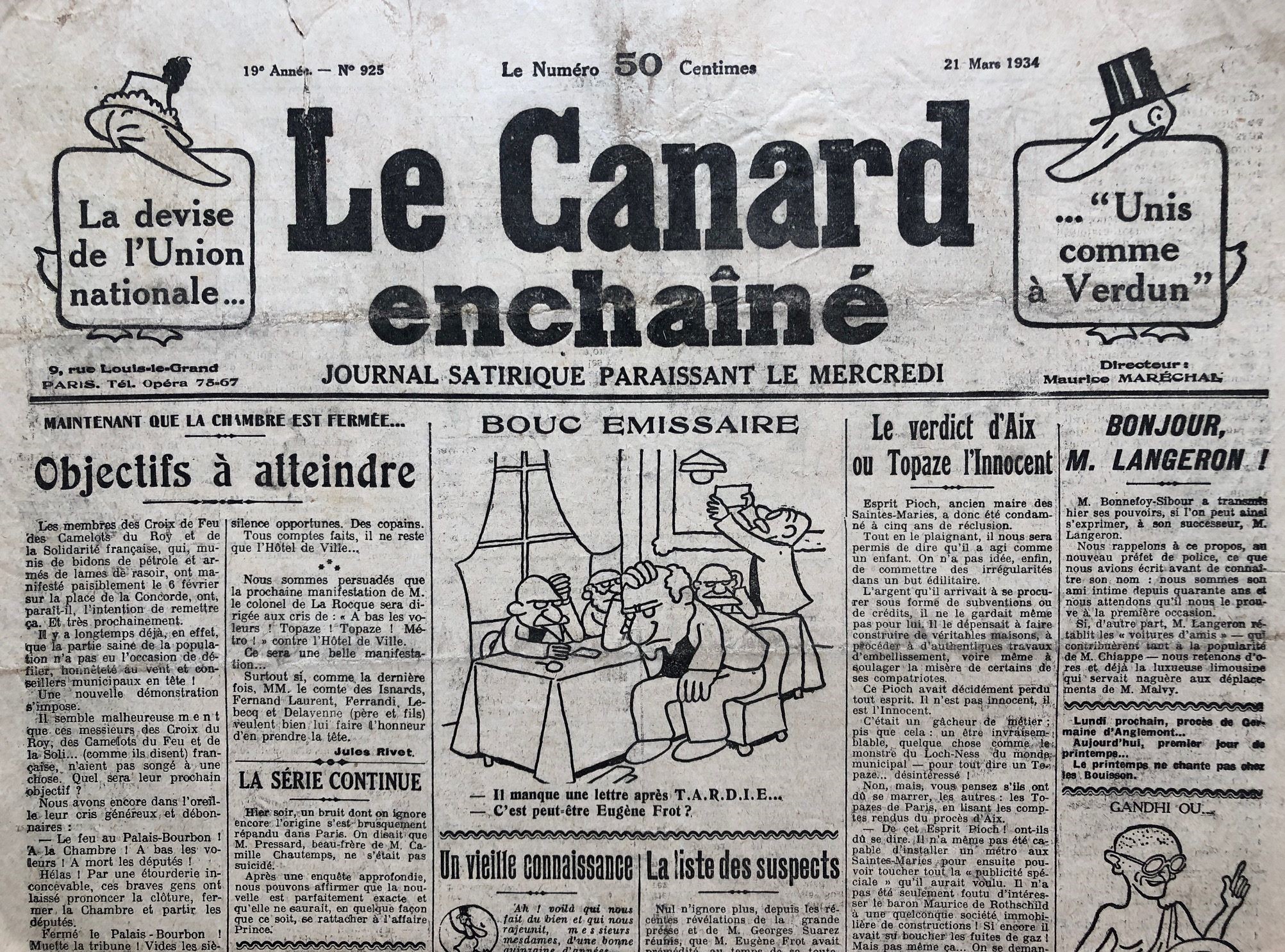

N° 925 du Canard Enchaîné – 21 Mars 1934

N° 925 du Canard Enchaîné – 21 Mars 1934

59,00 €

En stock

La devise de l’Union nationale… « Unis comme à Verdun »

Le verdict d’Aix ou topaze l’innocent- Bonjour monsieur Langeron ! Maintenant que la chambre est fermée… objectifs à atteindre, par Jules Rivet – Les heureuses innovations : Pour les déjeuners d’affaires – M. Raymond patenôtre est prêt à s’expliquer – Les réhabilitations nécessaires : l’escroc, par Pierre Bénard – La lune de miel de Pola Négri – Quand l’escroc comparaît… par René Buzelin – Un démenti final de Mr Jean Chiappe – Bayonne Paris : Le joyeux transfert à la Santé des hôtes de la villa chagrin – Une audience mouvementée, par R. Tréno

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

« L’escroc » ou l’art de renverser le miroir — Pierre Bénard retourne Stavisky contre la République des coquins

Dans son article du 21 mars 1934, Pierre Bénard signe l’un des textes les plus corrosifs du Canard. Alors que la France s’acharne sur Stavisky pour sauver la face après les émeutes du 6 février, Bénard retourne le miroir : l’escroc n’est peut-être pas celui que l’on croit. Derrière le faussaire triomphant, il dévoile un homme broyé par les notables, les banquiers, les ministres qui l’exigent, le pressent, l’utilisent. Un article qui dynamite la « morale » parlementaire et rappelle que, dans cette République-là, les plus grands profiteurs ne sont jamais ceux que l’on poursuit.

À lire aujourd’hui « L’escroc » de Pierre Bénard, publié le 21 mars 1934 à la une du Canard, on comprend immédiatement que le journal satirique ne s’est jamais laissé intimider par le tumulte politico-moral de « l’Affaire Stavisky ». Au moment où la France parlementaire se donne des airs de grande lessiveuse, Bénard prend tout le monde à rebours : il ne blanchit personne, pas même Stavisky — mais il révèle surtout que l’escroc n’est pas celui qu’on croit.

Nous sommes au cœur de cette année 1934 qui a failli faire basculer la République. Quelques semaines plus tôt, le 10 janvier, Stavisky avait été retrouvé « suicidé d’un coup de revolver tiré à bout portant ». Le 6 février, les ligues avaient tenté d’envahir la Chambre. Doumergue venait d’être rappelé au pouvoir pour « sauver la République ». Et pendant ce temps, la Commission d’enquête sur l’affaire Stavisky, transformée en théâtre d’ombres, multipliait auditions, indignations lyriques et coups d’éponge sur les vraies responsabilités.

C’est dans ce décor que Bénard signe une des pièces les plus féroces de son cycle des « Réhabilitations nécessaires » — cette série où, semaine après semaine, il feint de défendre ceux que la presse de droite voue aux gémonies… pour mieux démolir l’hypocrisie des donneurs de leçons.

Ici, il choisit une cible inattendue : l’escroc. Mais pas seulement Stavisky l’homme. Il s’attaque à la figure même de « l’escroc » dans la société française de l’entre-deux-guerres : celui dont on dit qu’il vit fastueusement grâce à l’argent mal acquis, mais qui, dans les faits, n’est que la pièce la moins protégée d’une immense mécanique de combines, de passe-droits et de complicités haut placées.

Bénard retourne habilement la situation : non, la vie d’un escroc n’est pas enviable ; elle est misérable, harassante, faite de nuits en voiture, de « soucis d’argent » permanents. Ce n’est pas le portrait d’un martyr — c’est celui d’un intermédiaire, d’un homme pris au piège d’un système qui le dépasse. Stavisky apparaît comme un pivot dérisoire dans une pyramide de notables, magistrats, ministres, banquiers qui exigent, exigent encore, et n’ont jamais assez.

À travers son ironie si caractéristique, Bénard lance une accusation bien plus grave qu’une simple satire : les véritables prédateurs ne sont pas ceux qu’on montre du doigt. Lorsqu’il énumère les sommes réclamées quotidiennement à Stavisky — 50 000 francs pour Aymard, 300 000 pour Dubarry, trois millions pour tel « monsieur de la rue de Valois » — il décrit une société politique corrompue jusqu’à l’os, où l’escroc n’est que l’interface lubrifiée d’un système d’extorsion institutionnalisée.

La force du texte réside aussi dans sa capacité à subvertir le discours dominant de 1934, qui voulait faire de Stavisky l’origine de tous les maux du pays. Bénard rappelle que ce dernier est mort sans un sou : « Lorsqu’il est mort, il ne lui restait que 35 000 francs. » Jusqu’au bout, c’est l’idée d’un homme broyé par les puissances qu’il servait, un homme qui « ne gardait presque rien pour lui ». L’escroc professionnel apparaît soudain comme bien moins dangereux que l’escroc institutionnel.

La conclusion — faussement interrogative — vise juste :

« Y a-t-il beaucoup d’honnêtes gens qui travailleraient à ce tarif ? À commencer par le vertueux M. Paul Lévy ? »

Paul Lévy, rapporteur de la commission Stavisky, incarnation même du radicalisme moraliste, devient ainsi le symbole de cette République qui s’indigne toujours des mêmes et jamais d’elle-même.

Dans un contexte où la droite, les ligues et une partie de la presse réclament des têtes pour laver l’honneur national, Bénard refuse de participer à la grande croisade purificatrice. Il rappelle que les scandales financiers sont rarement produits par des solitaires : ils sont structurels, systémiques, politiques. Stavisky n’est pas un monstre : il est un symptôme — et même un symptôme utile, puisqu’il permet aux puissants de masquer leurs propres turpitudes sous la belle indignation du « moral ».

Ainsi, cet article n’est pas un plaidoyer pour Stavisky : c’est un acte d’accusation contre un régime qui, au lendemain du 6 février, tente de restaurer son image en sacrifiant un cadavre et en sauvant les vivants — les vrais responsables.