1925 : quand le Canard passe à 40 centimes… et gagne ses canards

Il y a des anniversaires qui sentent l’encre fraîche, et d’autres qui sentent la facture. Fin janvier 1925, Le Canard enchaîné annonce à ses lecteurs une décision à la fois prosaïque et hautement politique : le numéro va passer à 40 centimes. Pas par coquetterie typographique, ni pour s’offrir des plumes neuves, mais parce que “les charges sans cesse croissantes” finissent par peser lourd sur l’exploitation du journal.

Et pourtant, au lieu d’ouvrir la porte aux annonceurs, le Canard choisit l’autre porte, celle qui grince mais qui mène dehors : le refus de la publicité est réaffirmé comme une “indépendance absolue”, présentée non pas comme une posture décorative, mais comme l’une des originalités du titre. En clair : si l’époque réclame du carburant, ce ne sera pas celui des réclames. Ce sera celui des lecteurs.

28 janvier 1925 : « Le Canard » à 40 centimes, ou l’indépendance à prix coûtant

Le texte publié dans l’édition du 28 janvier 1925 a ce ton très Canard : une franchise presque administrative, mais tournée comme une petite scène où l’on voit déjà les mines, les haussements d’épaules, et les braves qui disent “bon… si c’est pour éviter la pub, on suit”.

Le journal rappelle qu’il avait évoqué, fin octobre, la possibilité d’insérer de la publicité. Il constate au passage l’absence de protestations : personne ne s’est révolté, peut-être parce qu’on imaginait la menace comme un effet de style, un coup de bluff, un hameçon pour la conversation. Sauf que non : le Canard dit qu’il a “tenu le coup”… plutôt mal que bien. Et il tranche : plutôt augmenter le prix que livrer le journal aux annonceurs.

Le passage le plus révélateur n’est pas l’aveu de difficulté, mais la manière de renverser la logique : le Canard ne vend pas une feuille “moins chère”, il vend une feuille sans propriétaire caché, sans main dans la poche. Il le dit presque comme un défi, presque comme une définition : le seul journal français qui n’insère pas de publicité. Et, phrase capitale, qui claque comme une consigne de survie : “Ses amis se doivent donc de le faire vivre.”

Il y a même une précaution tactique : ne pas modifier les prix des abonnements, et espérer que l’abonnement devienne une petite stratégie d’économie pour le lecteur. Autrement dit : si vous voulez rester libres, passez en caisse, mais on va essayer que ça fasse moins mal.

4 février 1925 : naissance des canards de manchette, et déclaration de “satire”

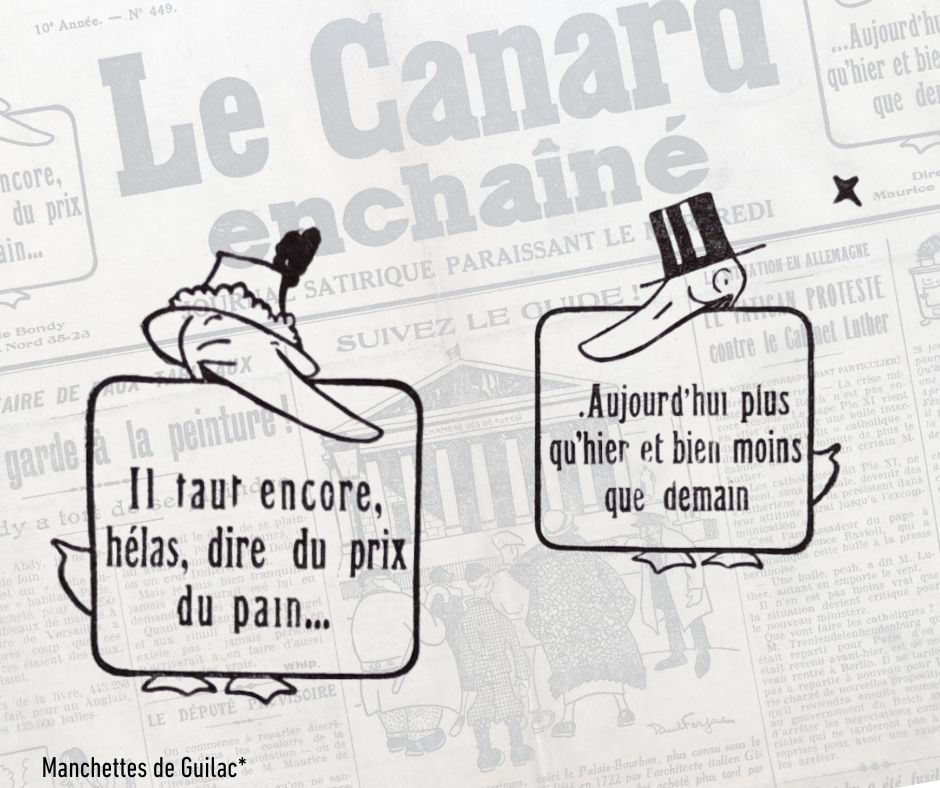

Une semaine plus tard, le 4 février 1925, le journal ne se contente pas de coûter 40 centimes : il se donne un visage. C’est l’apparition de ces fameux canards de manchette dessinés par Henri Guilac, deux palmipèdes encadrant le titre comme deux gardiens de phare, avec leur humour en banderoles.

Le détail est savoureux : l’un soupire “Il faut encore, hélas, dire du prix du pain…”, l’autre répond “…Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain”. On y lit à la fois la banalité de l’inflation (le pain, baromètre national) et la spécialité de la maison : faire rire sans nier la grimace.

Cette manchette marque aussi une bascule éditoriale : le Canard devient officiellement “Journal satirique paraissant le mercredi” et s’étale désormais sur six colonnes. Ce n’est pas qu’un choix graphique : c’est une prise d’espace. Le journal s’élargit, au sens propre, comme s’il disait à ses lecteurs : “Vous payez plus ? Très bien. On va vous en donner plus, mais surtout : on va mieux se reconnaître.”

Des canards comme signature, pas comme décoration

Ces deux oiseaux ne sont pas de simples mascottes. Ils fonctionnent comme un pacte visuel : avant même de lire, on comprend qu’ici, on ne promet pas la neutralité, on promet la satire. Et la satire, au Canard, n’est pas un déguisement, c’est une méthode : regarder le pouvoir de travers, mais avec des lunettes bien réglées.

Le fait que cette “naissance” arrive au moment même où le journal insiste sur son refus de la publicité est tout sauf un hasard. C’est comme si la manchette disait : on ne se vend pas, on se reconnaît. On ne cherche pas un sponsor, on cherche un complice.

1925 : une France qui compte ses centimes, et une presse qui compte ses alliances

Replacer ces décisions dans leur époque, c’est comprendre qu’elles ne relèvent pas du folklore. On est dans une France d’après-guerre où l’économie reste instable, où le coût de la vie inquiète, où la politique se recombine, où la presse est un champ de bataille autant qu’un marché.

Augmenter le prix d’un journal, ce n’est jamais anodin : c’est tester la fidélité de son public. Et refuser la publicité, c’est refuser une forme de respiration artificielle que beaucoup de titres acceptent déjà, parfois au prix de leur ton, parfois au prix de leurs silences.

Le Canard, lui, choisit une autre respiration : l’autonomie par le lectorat. C’est exigeant, c’est risqué, et c’est cohérent avec sa posture de trouble-fête civique. Car une satire qui dépend des annonceurs finit tôt ou tard par apprendre à tousser en silence.

40 centimes : un petit chiffre, une grande ligne

On pourrait croire que “40 centimes” n’est qu’un détail de comptabilité. Mais dans ces éditions, c’est une ligne de front : d’un côté, la tentation de l’argent facile (la pub), de l’autre, la lente discipline d’un modèle financé par ses lecteurs. Et au milieu, Guilac qui colle deux canards au-dessus du titre comme pour rappeler que l’indépendance, au Canard, n’est pas un éditorial annuel : c’est une habitude hebdomadaire.

Pourquoi ces deux éditions comptent encore, un siècle plus tard

Parce qu’elles montrent la mécanique intime du Canard : sa liberté n’est pas un miracle, c’est une construction. On voit le journal parler à ses lecteurs sans emphase, presque en coulisses, et leur dire : “Voilà le coût. Voilà le choix. À vous de décider si ça vaut la peine.”

Et puis, parce que la satire, ici, ne naît pas seulement dans les articles : elle s’affiche sur la une, elle se met en scène dans la manchette, elle devient identité. À partir du 4 février 1925, on n’ouvre plus seulement un journal : on passe sous le regard de deux canards qui vous rappellent, chaque semaine, que l’époque va probablement empirer… mais que le rire, lui, peut rester lucide.

Source : Le Canard enchaîné, 28 janvier & 4 février 1925

* Illustration : Guilac