Le 3 juillet 1929, Le Canard enchaîné consacre toute sa Une – et plusieurs pages – à la comédie de la dette française. Depuis plusieurs semaines, la Chambre discute la ratification des accords Mellon-Bérenger, par lesquels la France s’engage à rembourser aux États-Unis sa dette de guerre sur soixante-deux ans. Le débat, qui mêle patriotisme blessé, orgueil financier et panache rhétorique, inspire au Canard l’un de ses numéros les plus brillants de l’entre-deux-guerres.

Franklin-Bouillon, héros malgré lui

Au centre du jeu : Joseph Franklin-Bouillon, député radical indépendant, diplomate improvisé et tribun de circonstance. Il s’est fait un nom en lançant cette bravade devenue refrain :

“La France ne paiera pas !”

Un mot d’ordre aussitôt transformé en slogan national par la presse, puis en gag par Le Canard. Le journal en fait une figure de farce patriotique : un mélange de Don Quichotte et de camelot républicain, tonnant contre l’oncle Sam tout en négociant son échéancier.

Dans « Le nom de M. Franklin-Bouillon monte au ciel politique », le chroniqueur raille ce “fort tempérament” qui proclame la résistance française tout en signant les papiers du banquier. Plus loin, Pierre Bénard s’en donne à cœur joie dans « Le rêve de Franklin-Bouillon », présenté comme un “grand film sonore et parlant”. On y voit le député s’imaginer sauvant la patrie entouré de Poincaré, Briand, Borah et Hoover – avant de s’éveiller dans un lit d’hôpital, victime d’un “excès d’éloquence”.

Un Canard en pleine orchestration

Ce numéro du 3 juillet fonctionne comme une revue satirique à plusieurs voix. René Buzelin, dans « Coup de poing américain », compose une longue parodie en vers alexandrins retraçant la “séance historique” de la Chambre. Il y brocarde l’emphase parlementaire et les envolées pseudo-patriotiques :

“Foi de Franklin, comment trouvez-vous le bouillon ?”

Le mot est trouvé : Franklin-Bouillon devient à la fois symbole et calembour – l’homme et la soupe nationale, bouillonnant de fierté mais réduit à peu de chose.

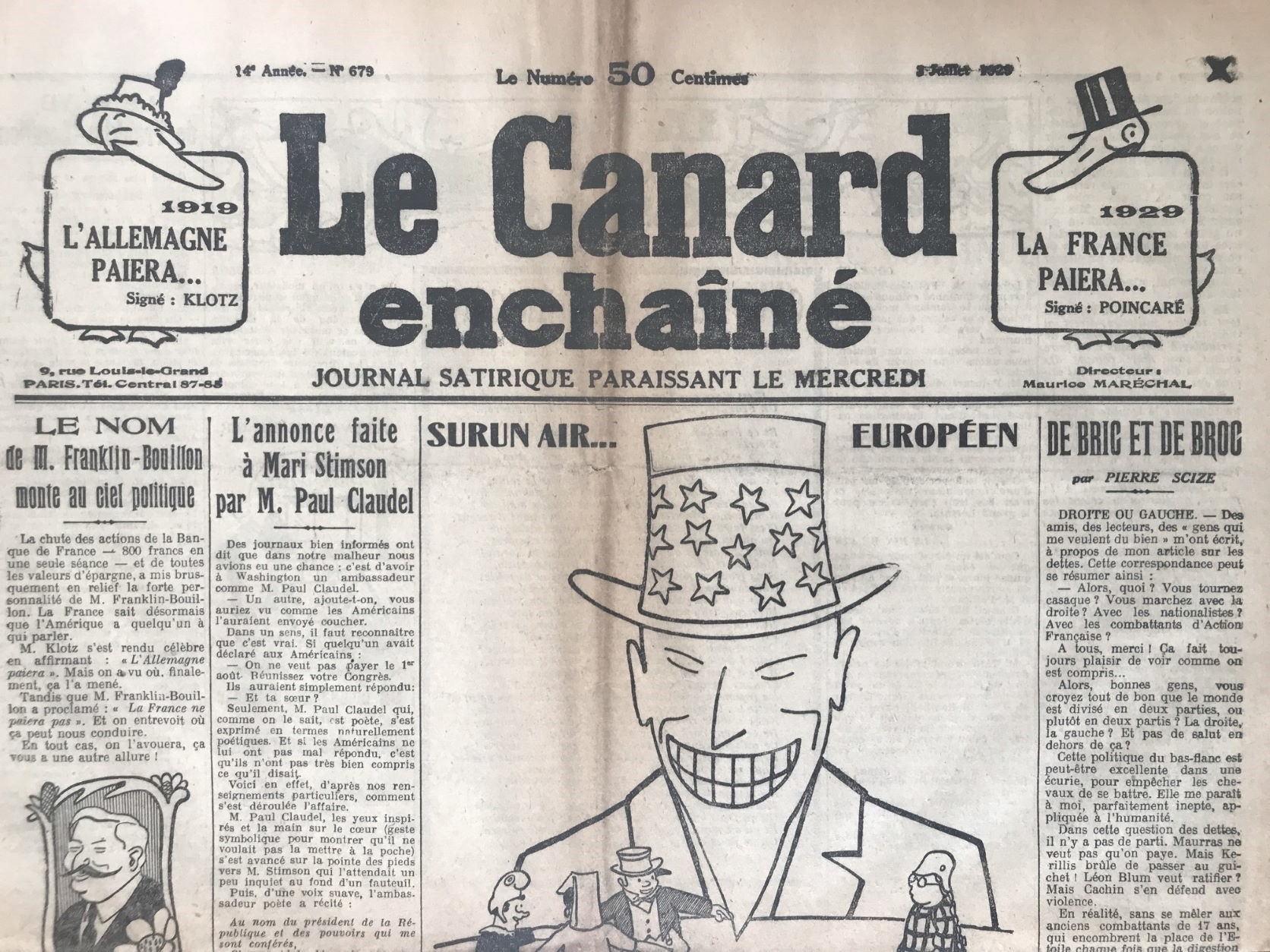

En contrepoint, Guilac signe à la une un dessin saisissant : un Oncle Sam carnassier au sourire démesuré domine une ronde de petits Européens chantant “Dansons la capucine ! / Y’aura plus d’pain chez nous…” La légende raille le plan Young, adopté le 7 juin précédent, qui réaménage les réparations allemandes tout en renforçant l’emprise américaine sur l’économie européenne. L’allusion est limpide : sous couvert d’accords financiers, l’Europe danse au son de Washington.

Satire économique et politique

Sous son humour, le Canard livre une lecture lucide du déséquilibre mondial de l’après-guerre. En 1929, les États-Unis détiennent les créances, l’Allemagne verse ses réparations à crédit, la France rembourse ses dettes à long terme : tout le continent vit sous perfusion du dollar. Quand Franklin-Bouillon fanfaronne “Pas pour vos galettes !”, Le Canard fait mine d’y croire pour mieux montrer que la souveraineté nationale s’est dissoute dans les échéances bancaires.

L’article de Drégerin, « M. Poincaré continue à parler haut et ferme », parachève la caricature. Il transforme le débat parlementaire en opérette : Poincaré, imperturbable, harangue la Chambre depuis “trente-trois petites heures”, Franklin-Bouillon s’enflamme, et les députés crient “Mort aux ennemis du gouvernement !” dans une parodie de ferveur patriotique. L’héroïsme verbal devient la monnaie d’un pays endetté.

Rire du crédit, crédit du rire

À la veille du krach de Wall Street, Le Canard enchaîné pressent, derrière la pantomime politique, la fragilité du système. Son humour est une forme d’économie morale : il évalue la “valeur vraie” des discours, oppose le franc-parler à la langue de bois, et fait de la satire une comptabilité nationale à part entière.

En quelques colonnes, entre un poème de Buzelin, un faux film de Bénard et un dessin de Guilac, le numéro du 3 juillet 1929 compose une fresque complète : celle d’une France qui chante sa grandeur pour mieux masquer son déficit.

Sous le chapeau étoilé de l’Oncle Sam, l’Europe danse au son du dollar. Et le Canard, lui, garde la mesure.