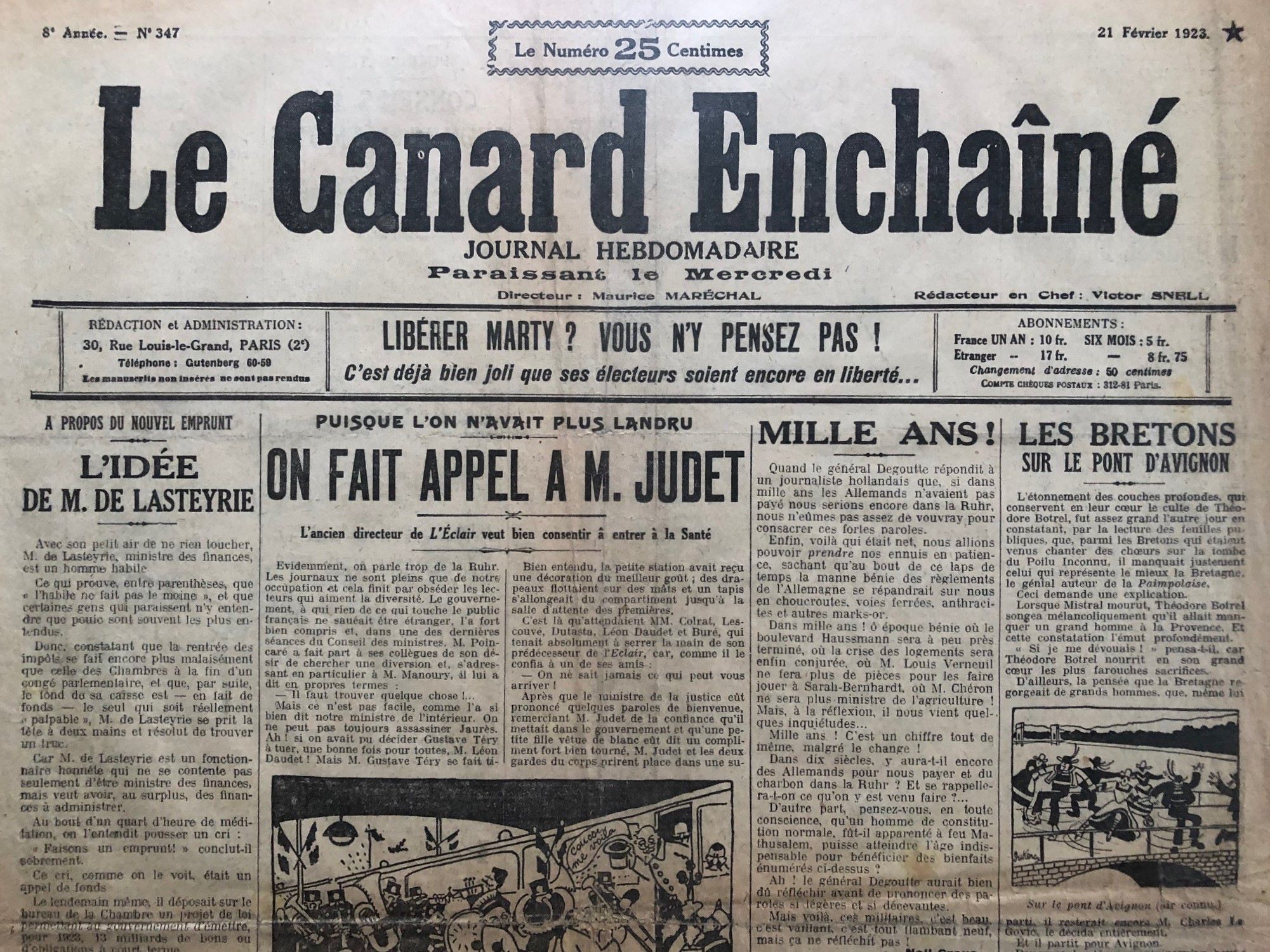

N° 347 du Canard Enchaîné – 21 Février 1923

N° 347 du Canard Enchaîné – 21 Février 1923

79,00 €

En stock

21 février 1923 : le Canard lance son premier “concours de propreté”

Quand l’hygiène morale devient une satire politique

Sous le titre provocateur « Quel est l’homme le plus propre de France ? », Le Canard enchaîné du 21 février 1923 invente un jeu qui n’a rien d’innocent. Prétexte à rire ? Bien sûr. Mais derrière le gag, une féroce critique de l’opportunisme politique : la “propreté” n’est plus ici vertu, mais aptitude à se laver les mains de tout. Et le premier “candidat” au titre n’est autre qu’Alexandre Millerand, président de la République et roi du grand écart idéologique.

On fait appel à M. Judet, Ce bon M. de Lasteyrie, Sur le pont d’Avignon, dessins de Dukercy – Fluctuation des cours, Le Trocquer chez Bonar Law, dessins de Lenoir –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

En février 1923, la France est à la fois sérieuse et lessivée. L’armée occupe la Ruhr, Poincaré promet de défendre le franc, et dans les salons parisiens, la morale républicaine se pare de vertu. C’est dans ce climat d’hygiénisme patriotique que Le Canard enchaîné du 21 février 1923 publie une double page mémorable : « Quel est l’homme le plus propre de France ? » — une idée à la fois absurde et redoutable, transformant la morale en satire nationale.

Sous couvert de répondre à une réflexion d’Anatole France — qui affirmait qu’un homme change d’idées “comme de chemise” —, le Canard propose à ses lecteurs un “grand référendum” pour élire “l’homme le plus propre de France”. Une “élection” qui, bien entendu, ne récompense pas la vertu mais la versatilité. La propreté, ici, n’est pas celle du savon, mais celle du reniement élégant, du politicien qui change d’avis comme d’uniforme.

Le premier portrait biographique,tombe sur Alexandre Millerand, président de la République depuis 1920. Un choix on ne peut plus symbolique. Car Millerand, c’est l’exemple même du parcours politique que le Canard adore disséquer : socialiste d’origine, défenseur des grévistes dans les années 1880, devenu ministre de Waldeck-Rousseau, puis président conservateur, ami de l’armée et des milieux d’affaires. Autrement dit, le “plus propre” parce qu’il s’est soigneusement lavé des taches du socialisme.

L’article déroule sa biographie à la manière d’un dictionnaire comique : “Né à Paris en 1859… M. Millerand débuta très jeune dans la politique, qu’il n’abandonna plus jamais.” Le ton, faussement académique, multiplie les clins d’œil : le Canard promet des “biographies impartiales”, mais chaque ligne dégouline d’ironie. Les illustrations de Guilac, dans leur trait rond et moqueur, parachèvent la farce : Millerand en “bataclaniste” ou en “président propre sur lui”, prêt à tout laver, sauf ses contradictions.

Le génie de cette page tient à son détournement du discours moral. Alors que la Troisième République, traumatisée par la guerre et hantée par le désordre social, prône la rigueur et la propreté — physique, morale, administrative —, le Canard inverse les valeurs : plus on est “propre”, plus on est suspect. L’homme “le plus propre de France”, c’est celui qui ne se salit jamais, ni au contact du peuple, ni dans les luttes, ni dans la boue politique — autrement dit, un président hors-sol.

Au-delà de la raillerie personnelle, c’est toute la logique du pouvoir qui est visée. En 1923, Millerand incarne un présidentialisme crispé, autoritaire, qui tente d’imposer sa main sur le Parlement et sur la presse. En le présentant comme un champion d’hygiène politique, le Canard le renverse : l’homme du “grand nettoyage” devient celui du grand effacement moral.

Et le concours, qui se poursuivra dans les numéros suivants, s’annonce prometteur : chaque candidat à la propreté nationale — Poincaré, Barthou, Chéron ou Tardieu — verra sa carrière “savonnée” à coup d’humour corrosif. Ce “référendum” parodique est un modèle du style canardesque : sous des dehors de jeu populaire, une leçon d’ironie civique.

À sa manière, ce numéro de février 1923 pose déjà la question éternelle : dans une République qui se targue d’être irréprochable, vaut-il mieux être “propre” ou simplement honnête ? Pour Le Canard, la réponse est claire : trop de lessives finissent par délaver les consciences.