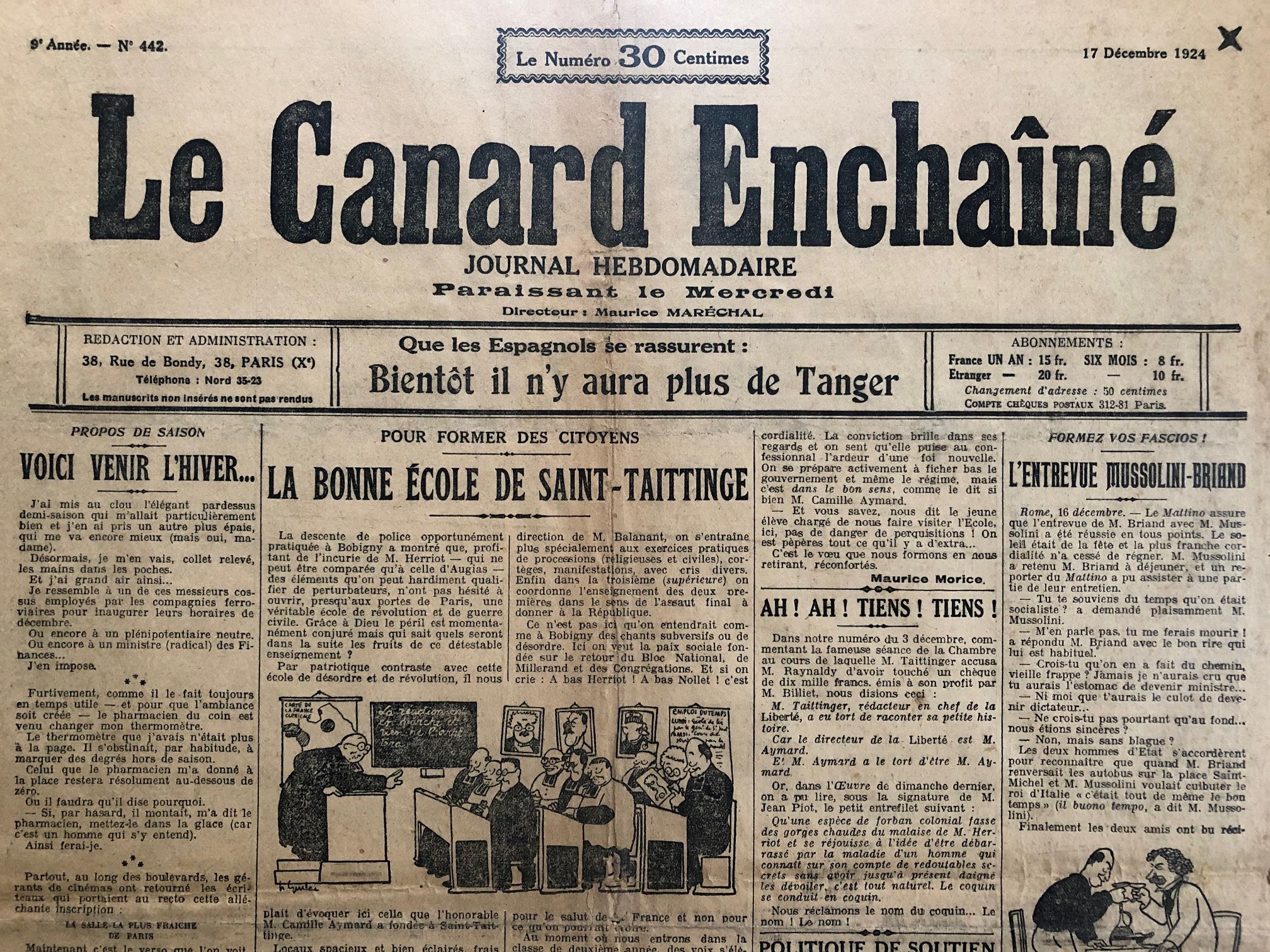

N° 442 du Canard Enchaîné – 17 Décembre 1924

N° 442 du Canard Enchaîné – 17 Décembre 1924

79,00 €

En stock

Que les Espagnols se rassurent : Bientôt il n’y aura plus de Tanger – Propos de saison : voici venir l’hiver… par Jules Rivet – Pour former des citoyens : La bonne école de Saint Taittinge, par Maurice Morice – Formez vos fascios ! L’entrevue Mussolini Briand – Le vol des bijoux de Monte Carlo : Le prince rédige une énergie de protestation – Plus fort que Kund Ramundsen : Nous avons vu les véritables esquimaux, étrange révélations sur ses intéressants individus. Leur vie et leurs mœurs, par Pierre Bénard – Ce ne sont pas les esquimaux pour rire – Choses et autres d’Amérique, par Whip – À propos d’un parisien : métafouillis – Charité bien ordonnée… rétablissons les 28 jours, par Rodolphe Bringer – Quelques perquisitions : chez M. Poincaré, chez M. Maginot, chez le général de Saint-Just, chez M. Pierre Decourcelle, chez M. Raynaldy, par Pierre Bénard – Contes du canard : Le cendrier, par René Dubosc – Supprimons le centime ! Encore un peu de genièvre-

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec « Nous avons vu les véritables Esquimaux », paru dans Le Canard enchaîné du 17 décembre 1924, Pierre Bénard déploie une parodie d’exploration polaire aussi loufoque que savante, pastichant les grands récits géographiques à la mode. Derrière la drôlerie, c’est un condensé de son humour : la moquerie d’un exotisme de salon, la critique d’une presse friande de pseudo-découvertes, et, en filigrane, une satire de la société française — un pays glacé sous sa couche de conventions.

Le texte s’ouvre sur une référence apparemment sérieuse : l’explorateur danois Knud Rasmussen, alors célèbre pour ses expéditions au Groenland, dont la presse française publie régulièrement les comptes rendus. Bénard, faussement respectueux, prétend avoir rencontré lui aussi « les véritables Esquimaux » et se livre à une « étude documentaire » sur leurs mœurs. Dès les premières lignes, le jeu est clair : il s’agit de singer les codes de la vulgarisation ethnographique, ce style pompeux qui fait des peuples lointains un sujet d’amusement mondain.

Le récit se déroule dans un « pays nettement situé au Nord » — où « au-dessus, il n’y a rien ». Les descriptions, faussement scientifiques, accumulent les clichés absurdes : six mois de jour, six mois de nuit, habitants « de nature assez froide », amateurs de poisson cru et de « foie de morse », vivant dans des maisons de glace dépourvues de chauffage. L’humour culmine lorsqu’il évoque le « Palais des Glaces », fréquenté par des Esquimaux en quête de « représentations de gala ». Bénard glisse ainsi, sans transition, du reportage arctique au boulevard parisien, brouillant volontairement les frontières entre exotisme et actualité.

Le dessin de Guilac, placé au centre, achève de transformer cette géographie imaginaire en carte postale satirique. On y lit des panneaux absurdes — « Glaçons au pas, sens unique » — et des Esquimaux à la pêche sur des blocs de glace étiquetés comme des boulevards. Ce mélange de signalisation parisienne et de banquise résume parfaitement le propos : ce pays des glaces, c’est aussi la France, pétrifiée sous sa routine.

Ce goût du non-sens, chez Bénard, n’est pas gratuit. Nous sommes en 1924, à une époque où la France, lassée des discours héroïques de la Grande Guerre, retrouve une soif d’évasion et de légèreté. Les journaux regorgent de récits d’explorations, de compétitions aériennes, de croisières scientifiques : la conquête du monde devient une distraction nationale. Le Canard enchaîné, en contrepoint, en révèle la vacuité : l’exotisme n’est qu’un miroir narcissique. Derrière les Esquimaux imaginaires, ce sont les Parisiens que Bénard dépeint — gens « d’un naturel assez froid », enfermés dans leurs habitudes, fréquentant des « palais de glace » où l’on s’amuse à rejouer le monde sans jamais le comprendre.

L’auteur s’amuse aussi à détourner le langage pseudo-scientifique des chroniqueurs contemporains. Il parle d’« alphabet morse » pour décrire leur système d’écriture, de « boisson nationale » à base d’huile de foie de morue, et conclut que « la littérature des Esquimaux est assez documentaire ». L’ironie vise ici les journalistes du Matin, du Petit Parisien ou du Journal, qui traitent les peuples lointains avec la même superficialité que les faits divers.

Mais l’article se lit aussi comme une allégorie sociale. L’égalité « très développée » des Esquimaux, leur habitude de « se souffler dans les mains pour se réchauffer », leur souci de ne jamais sortir de leurs igloos sans « ordre impératif d’un sergent », tout cela évoque, à peine voilé, la France de l’après-guerre : disciplinée, frileuse, immobilisée par la peur de bouger. Bénard, fidèle à la veine du Canard, transforme la farce géographique en fable politique.

Derrière ses airs d’aimable reportage, « Nous avons vu les véritables Esquimaux » annonce déjà la plume caustique qui fera de Pierre Bénard l’un des piliers du Canard enchaîné dans les années 1930. Le monde qu’il décrit n’est pas aux confins du pôle : il est sous nos yeux, pris dans la glace du conformisme et du comique absurde.