Le Canard enchaîné a parfois l’art de trouver, dans l’actualité la plus sérieuse, le bon accessoire de music-hall. Le 14 janvier 1925, Pierre Bénard raconte la “grande tournée” d’Alexandre Millerand comme on ferait le compte rendu d’un cirque ambulant. Sauf qu’ici, les fauves sont des slogans, les trapézistes des députés, et le dompteur un ancien président de la République qui, à peine descendu du perchoir de l’Élysée, reprend la route… pour vendre une peur en kit.

Le titre annonce la couleur: “Zim boum badaboum…! Rantanplan!”. Autrement dit: roulements de tambour, trompettes de foire et, au bout, le numéro vedette: l’anticommunisme en “dix minutes de terreur!!!”.

Un ex-président, une ligue, et un pays qui tangue

En 1925, la France n’a pas tout à fait rangé la guerre dans une boîte à souvenirs. Les anciens combattants pèsent lourd dans la vie publique, la question des finances obsède, et la politique se réorganise depuis la victoire du Cartel des gauches en 1924. Millerand, élu président en 1920, a quitté l’Élysée l’année précédente, poussé dehors par une majorité qui ne voulait plus d’un arbitre jugé trop joueur.

Le voilà donc reconverti en conférencier itinérant au bénéfice de la Ligue républicaine nationale. Et c’est précisément ce passage du “magistère” à la réclame qui réjouit Bénard: un ancien chef d’État réduit, non à convaincre, mais à faire recette. La politique, chez lui, devient tournée provinciale: on plante la tente, on attire les badauds, on fait circuler la boîte.

La tournée Millerand: roulottes, camions… et grande parade

Bénard déroule son reportage comme s’il suivait une troupe de Barnum. Organisation “moderne”, matériel “pratique”, inspiration des grands cirques: l’ex-président n’hésite pas à copier les méthodes qui font venir le public avant même qu’il ait compris ce qu’on lui vend.

Quatorze roulottes, six camions… et une “patronne” au panier

Le dispositif est décrit avec un sérieux de régisseur, juste assez appuyé pour devenir comique: quatorze roulottes confortables, six camions automobiles, les unes pour les “artistes” et le personnel, les autres pour le matériel. On commence à Rouen, où la curiosité fait un “gros succès” (formule cruelle: on ne vient pas forcément applaudir, on vient voir).

Et au milieu de ce barnum politique, un détail de roman de gare soigneusement épinglé: “Mme Millerand, la patronne”, qui, au moment où l’ex-président descend de voiture, secoue énergiquement… un panier à salade. Bénard n’appuie pas: il laisse le lecteur faire la grimace. La République en goguette, avec intendance comprise.

Billet à la grosse caisse, Maginot sur un chameau… et l’éléphant qui crache

Le morceau de bravoure, c’est la parade. Bénard empile les images comme un lanceur de confettis: Billet joue de la grosse caisse, Maginot trône sur un chameau, et l’éléphant (celui du dessin de Guilac, on y revient) s’offre un numéro d’hydrothérapie politique: dès qu’il aperçoit “Brousse”, il prend de l’eau dans sa trompe et lui crache à la figure.

La farce marche parce qu’elle mélange le très concret (la tournée, la rue, le chapiteau) et le très ciblé (des noms propres lancés comme des quilles). Le Canard fabrique ainsi une caricature en mouvement: il ne discute pas le programme, il le montre en parade, comme une réclame trop voyante.

Sous la tente: “numéros soignés” et coups de pied bien placés

Une fois le public ferré, on entre. Et là, Bénard déroule le spectacle comme un programme de fin d’année, mais écrit par un billetteriste qui aurait gardé la plume trempée dans l’ironie.

On croise Erlich, “habillé en Auguste classique”, recevant des coups de pied dans le derrière (le clown triste est déjà pris pour cible). François-Poncet tient un fouet. Des “compères disséminés” lancent des pièces, et chaque fois qu’Erlich se baisse, il récolte un nouveau coup de pied ou un coup de fouet sur les doigts. Puis arrive le “général de Saint-Just” qui tire à la carabine, et, “à chaque coup”, mettrait “dans les vingt-sept mille”.

Tout le monde y passe en petits tableaux: de Lasteyrie, André Lefèvre, Camille Aymard qui fait disparaître “des billets de cinq francs et des Bons de la Défense nationale”, Maginot qui avale un sabre… La politique est ramenée à une galerie de trucs: faire disparaître l’argent, faire claquer les symboles, faire peur au public, et surtout, faire du bruit.

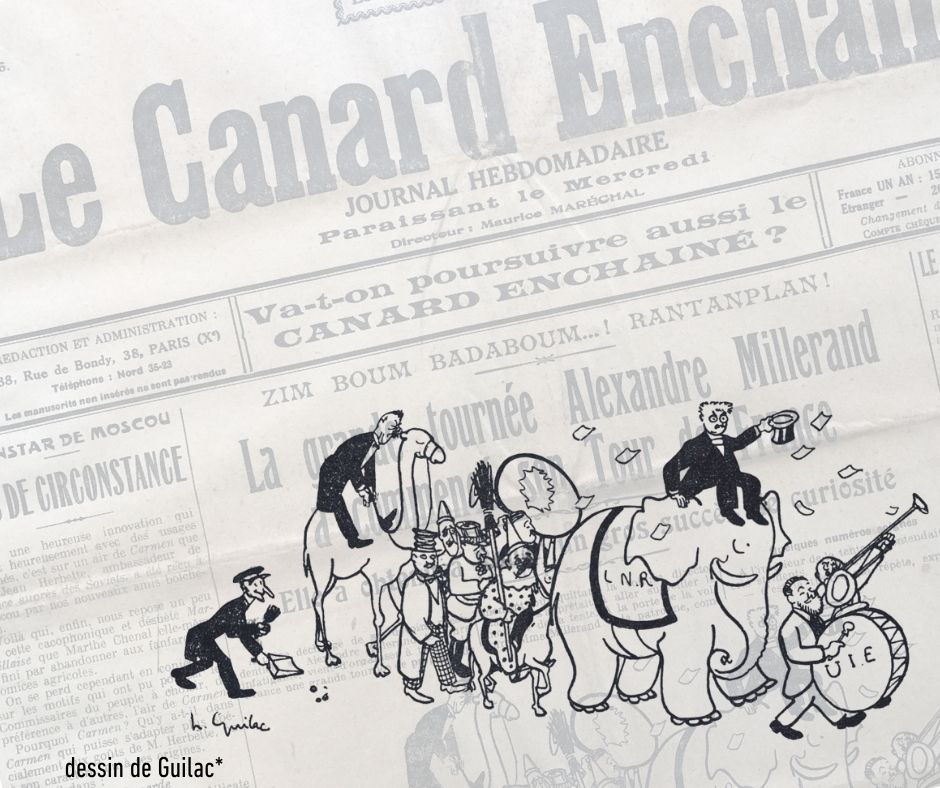

Guilac: l’éléphant de la L.N.R. et la fanfare de papier

Le dessin de Guilac, placé comme un commentaire visuel au milieu de cette cavalcade, résume l’idée en une image qui marche au pas.

On y voit l’éléphant, massif, étiqueté “L.N.R.” sur la couverture: la ligue transformée en bête de cirque, lourde, docile, utile pour impressionner la foule. Au sommet, Millerand trône comme un directeur de piste: il salue de son chapeau, et des papiers volent, pluie de tracts ou d’ordres de mission. Autour, une petite troupe s’active: musique, procession, silhouettes qui suivent, et le spectateur comprend d’un coup que la “tournée” n’est pas un débat mais une mise en scène.

Chez Guilac comme chez Bénard, la même mécanique: réduire la posture solennelle à une logistique de foire. Quand la politique se déguise en spectacle, le Canard répond par un miroir: il montre le maquillage, les accessoires, les coulisses.

Le clou: “Le péril communiste”, ou l’épouvantail à dix minutes

Et voici le numéro final, annoncé en lettres rouges: “LE PÉRIL COMMUNISTE. Dix minutes de terreur!!!”

À l’intérieur, un homme “ressemblant à M. Marcel Cachin” tient un couteau entre les dents, le plante dans une silhouette de bourgeois, roule des yeux terribles, et chante un couplet de L’Internationale. “L’effet est terrifiant”, conclut Bénard, avant d’asséner la dernière pique: avec un programme pareil, la tournée est assurée d’un succès partout en France.

Ce passage est essentiel: il dit la position du journal sans sermon. La peur est vendue comme attraction. Le communisme est transformé en monstre de baraque foraine. Le public, lui, est pris pour un portefeuille qu’on ouvre au son du tam-tam.

Ce que vise le Canard: la politique en réclame et la panique en marchandise

Derrière la drôlerie, l’article vise juste: il décrit une technique. Faire “tourner” une idée comme on fait tourner un spectacle. Remplacer la discussion par la sensation. Dresser un épouvantail, puis vendre le bâton pour s’en protéger.

En 1925, l’opération a un parfum très moderne: tournée, scénographie, personnages secondaires, effets spéciaux, et slogan final. Bénard et Guilac ne se contentent pas de moquer Millerand: ils épinglent un style de politique, une manière de faire croire que le pays se gouverne à coups de tambour.

C’est aussi ça, le sel de cette une: on y voit le Canard fidèle à lui-même, refusant la peur comme argument, refusant la posture comme preuve, et préférant dévoiler la ficelle plutôt que se laisser tirer par elle.

Pour savourer la progression complète (la parade, la tente, les “numéros soignés”, et le final au couteau), dans cette édition du 14 janvier 1925. On y entend presque la grosse caisse, et l’on comprend surtout comment, le Canard repère déjà une vieille recette politique: quand on manque d’idées, on sort les pétards… et on appelle ça un programme.

Source : Le Canard enchaîné, 14 janvier 1925

* Illustration : Guilac