N° 445 du Canard Enchaîné – 7 Janvier 1925

N° 445 du Canard Enchaîné – 7 Janvier 1925

79,00 €

En stock

Enfin les choses commencent à se gâter, par Pierre Bénard

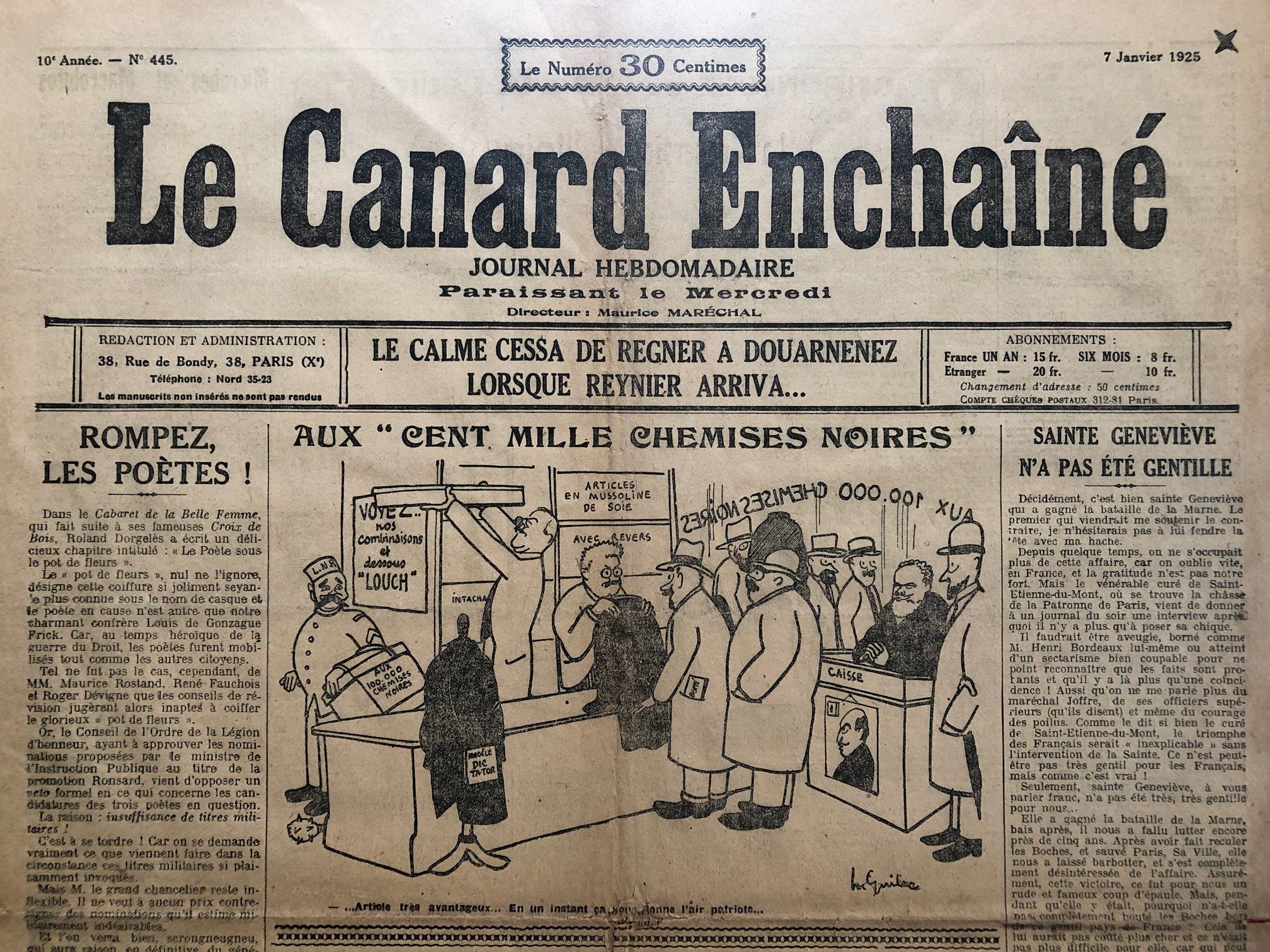

Aux « cent mille chemises noires », dessin de Henri Guilac – Pas de chance, Friteries automobiles, Le règlement, dessins de Dubosc – Souvenirs, A Douarnenez, dessins de Mat – La question des œufs, dessin de Pruvost –

Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix

En stock

Avec son article du 7 janvier 1925, intitulé « Enfin les choses commencent à se gâter », Pierre Bénard signe l’un de ces morceaux d’ironie politique dont Le Canard enchaîné a le secret. Derrière un ton faussement satisfait, le journaliste dresse un constat glaçant : tandis que la presse conservatrice agite la menace d’une insurrection bolchevique, ce sont en réalité les ligues d’extrême droite qui s’arment, s’organisent et tirent dans les rues. Bénard inverse le discours dominant pour mieux exposer son absurdité : le « grand soir » tant redouté par les partisans de l’ordre, ce sont eux-mêmes qui s’en chargent.

Depuis plusieurs mois, la France du Cartel des gauches vit au rythme d’une paranoïa anticommuniste soigneusement entretenue par les journaux de droite — La Liberté, Le Matin, L’Action française. Ces titres multiplient les fausses alertes : « Amiens aux mains des bolcheviks », « les enfants de chœur de la Madeleine ont formé un soviet », « les gardiens de prison se sont mis en cellules ». Bénard reprend ces rumeurs mot pour mot, sans en changer une virgule, pour en montrer la mécanique comique. La presse bourgeoise, écrit-il en substance, ne parle que de révolution, mais la seule insurrection visible est celle des patriotes eux-mêmes.

C’est là le ressort du texte : le renversement par le rire. Sous couvert de féliciter les « bons Français » d’avoir enfin pris les choses en main, Bénard décrit avec un calme terrifiant les exactions de ces ligues autoproclamées gardiennes de l’ordre : fusillades, incendies d’essai, descentes dans les gares et les bureaux de poste. Chaque épisode est raconté avec la précision d’un rapport administratif et la neutralité d’un chroniqueur policier. À la gare Saint-Lazare, écrit-il, « une dizaine d’hommes pénétrèrent afin d’être à même de faire respecter l’ordre » — avant de tirer sur la foule et de blesser plusieurs passants. Le journaliste feint d’applaudir : « Leur présence fut loin d’être inutile. L’ordre règne. »

Ce ton glacé, presque bureaucratique, produit un effet d’une force rare : la parodie du langage officiel. Bénard imite le style des communiqués d’autorité, celui-là même qui, après chaque débordement, salue « la vigilance » et « le sang-froid » des forces de l’ordre. En appliquant ce vocabulaire à des milices privées, il démasque la complaisance d’un pouvoir qui ferme les yeux sur la violence de l’extrême droite. Le Canard n’a pas besoin de commenter : il suffit de laisser parler l’absurde.

Le contexte est lourd. Depuis l’été 1924, la victoire du Cartel a ranimé les passions : les milieux nationalistes, hostiles au désarmement et à la laïcité militante d’Herriot, se sentent trahis par la République. À la tête de la Ligue des Patriotes, de l’Union civique ou de l’Aurore syndicale, anciens combattants et camelots du roi prônent l’action directe. L’article de Bénard répond à une série d’incidents réels : échauffourées à Douarnenez, bagarres à Paris, et surtout la montée d’un climat de quasi-guerre civile dans la rue.

Sous la façade de la plaisanterie, l’article est un avertissement. En janvier 1925, Bénard devine déjà ce que la France mettra dix ans à reconnaître : le danger vient moins des révolutionnaires imaginaires que de la droite armée et persuadée d’incarner la nation. En parodiant la presse alarmiste et en saluant ironiquement « ces bons Français qui savent tout chambarder », il dresse le portrait d’un pays prêt à basculer dans la violence politique.

La chute, d’un cynisme parfait, résume tout : « Il n’y a pas plus d’une centaine de victimes et le calme est parfait. » Sous la farce, le désastre : c’est le ton du Canard dans ses plus grands jours — celui qui rit pour mieux annoncer le pire.